雪交じりの冷たい雨がまだあがらない平日というのに、東京ステーションギャラリーは入場制限がかかるほどの盛況でした。没後30年、“宮脇綾子”(1905〜95)は、それほど人々の心をとらえているのか?

会場に掲げられた153点の作品の中には40数年前に、宮脇家で写真に収めたものも多くありましたが、当時の作品の輝きは変わらず、布の持つ本来の力強さを失っていませんでした。

会場には彼女の写真は一枚も掲げられておらず、経歴も簡単なものでした。

ただ作品のみを味わえばよい、というのも一つの考え方でしょうが、この一見誰にでもできそうな「あっぷりけ」を芸術の高みに挙げた宮脇綾子という人の“ひとととなり”、どうしてこんな作品が生まれたか?を知りたいと思わないでしょうか。

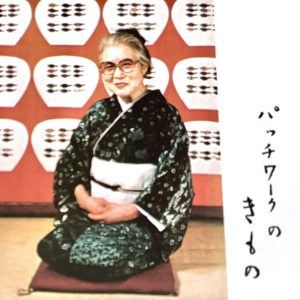

そしてなにより藍染の中形を切り継いだパッチワークの着物を着た宮脇さんを、灯屋のオシャレなお客様方に見ていただきたいと思いました(「私の創作アップリケ 藍に魅せられて」大和書房 1981 口絵からの引用)

他にも久留米絣の絣の間に、白い木綿糸で結び玉を入れていった着物−−ご主人が、これをつくる宮脇さんを見るのが忍びない、というほど大変な仕事であり、隠れて作業したという着物、ゆたんから作った羽織、など素敵な作品が一点も展示されなかったのは残念です。

1970年代の終わり頃、文化出版局から刊行されていた贅沢な雑誌「銀花」に、白絣を着た品の良い小柄なおばあさんがチョコンと座っている写真とともに作品が紹介されていました。なんて素敵!なんてオシャレ! そこから派生した企画でした。

お会いした宮脇さんは七十代半ば、ユーモアと好奇心溢れ、バラ色の頬輝く素敵な女性でした。宮脇さんは「創作アップリケ」をはじめる動機についてこう述べています。

「私はよい女房になりたいし、よいママにもなりたいが、家の中で雑用に追われながら、良妻賢母で朽ちていくのがたまらない気がして、何か自分の仕事をしたい、何か魂の打ち込めることをしてみたいと絶えず思っていた。ちょうど第二次世界大戦が終わった時(40歳頃)、今まで防空壕の中を入ったり、出たりした時間が、そこにぽっかり浮いてきた。ああそうだ、この時間で何かやろうと思ったのだ。家の中で出来ることでと思っている内に、ボロの中に捨てがたいものがたくさんあるのを私は発見した。・・・

元来不器用な私は、技術本位のものは駄目なので、色の取り合わせだけで、何か面白いものが出来そうに思ってやってみた。布の妙味とでもいうのか、こんな布がと思うものが、すばらしく生きていくのが、たまらなく楽しいのである。」

『宮脇綾子の芸術 見た、切った、貼った』東京ステーションギャラリー 3月16日まで