5月19日〜29日、代々木の灯屋で「古籠展」が開催されました。足をお運びいただいたお客様も多いことと感謝いたします。

“唐物写し”という少し難しげな響きのある古籠たち、その繊細で超絶な技巧に驚きましたが、いくつかの籠には、圷奈保美さんによる野の花のなげいれがなされ、重厚な空間を、穏やかなものにやさしく変えていました。

茶室や大きな空間にしか置けない籠かと思いましたが、日常の暮らしの中に、小さな宇宙を感じる籠と野の花のコラボ、とても素敵でした。

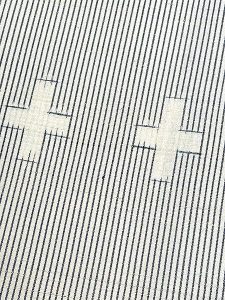

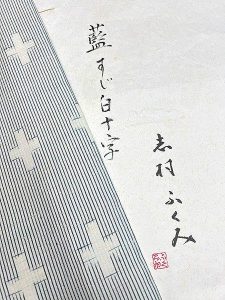

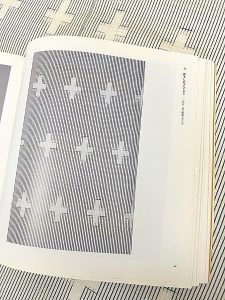

その中に「定家葛」が可憐な、どちらかといえば地味な白い花を咲かせていました。これが定家葛?ほんとうに定家葛ってあるんだ! 植物にうとく、「定家葛」は能『定家』の中に象徴的に存在するものと長く思っていました。本当に恥ずかしい‥‥能『定家』が先にあって、そこから名付けられたという定家葛、数あるツタカズラの中でこの小さな十字の花を咲かす蔓性植物を「定家葛」とどうして名付けたのか? 式子と定家の恋が、それほど人口に流布していたのか?

能『定家』は百人一首の選者で名高い歌人・藤原定家(1162〜1241。公家・歌人、権中納言。『源氏物語』をはじめとする古典の注釈、書写にも携さわる。その流れをくむというのが京都の冷泉家)と後白河上皇第三皇女式子内親王(1149〜1201。歌人としての評価も高く、歌の師は定家の父・藤原俊成。京都賀茂社「葵祭」を主祭する賀茂斎院の職にもあった)の身分違いの禁忌の恋とその果ての、定家の執心が内親王の死後もその塚(墓)に“定家葛”となって絡まりつき式子を苦しめるという、かなり重い内容の能です。作者は世阿弥の娘婿・金春禅竹、世阿弥後の当時の時代を映した多くの能の作者で、現代でも上演されることが多い人気曲を書いています。

歴史的には式子と定家の二人の関係を明らかにする資料はありませんが、二人の交流は確かにありましたし、定家の日記『明月記』の思わせぶりな書きぶりが後世の人々の空想を掻立て、高貴な身分の女性へのあこがれ、ともなったものかもしれません。「忍ぶ恋」を代表するような内親王の和歌、恋の歌に巧みであった定家。平安末から鎌倉時代にかけて、源平の戦いあり、やがて武家に政治が移っていく激動の時代を生きた二人です。

玉の緒よ絶えなば絶えねながらえば忍ぶることの弱りもぞする 式子内親王

来ぬ人をまつほの浦の夕凪に焼くや藻塩の身もこがれつつ 藤原定家

杉のような大木に絡みついててっぺんまで突き抜けると青空の下、十字形の白い花をわっと咲かす、それは見事な風景、であると圷奈保美さんにうかがいました。みかけの可愛らしさ、可憐さに隠れて、実はたいへん粘り強く力強い植物なのかもしれません。やはり“定家”らしい。

定家葛はジャスミンに似た甘い香りを持っています。式子内親王は「香」にも長けていて、式子邸に伺候した定家はその香りに陶然とした、と「明月記」にもあります。でも‥‥うっかりその花びらを口にすると‥‥たいへんな毒性があるそうです。

街中でも、家の塀からひょっと伸びているのを見かけることがあるとのこと、目をしっかり開けて初夏の街を歩いてみようと思っています。

千葉あやのは、正藍冷染め、として1955年に人間国宝となりました。

千葉あやのは、正藍冷染め、として1955年に人間国宝となりました。