寒中お見舞い申し上げます。

万葉集では、「萩」に次いで119首が詠まれている「梅」。古来日本人に好まれた春呼ぶ香り高い高貴な花。

雪や鴬、水の流れとともに描かれることが多く、尾形光琳の『紅梅白梅図屏風』はことに有名ですね。

元号「令和」の由来も『万葉集』の梅花の宴32種から取られていますし、受験生の神様、菅原道真の「飛び梅」伝説も皆様ご存じのエピソードです。

着物や帯の意匠として欠かせないものでもあります。寒い日にもどこか馥郁たる風情の「梅」、その梅尽しをご紹介いたします。

梅文様の羽織2点、まず「梅の古木文刺繡の絵羽織」

墨黒の地に梅の古木が絵画のように描かれ、金銀の駒刺繍で彩られているアート作品のような見事な羽織です。

176,000円 25-12-11 身丈:2尺6寸(約98.8㌢)裄:1尺7寸(64.6㌢)袖丈:1尺7寸5分(66.5㌢)

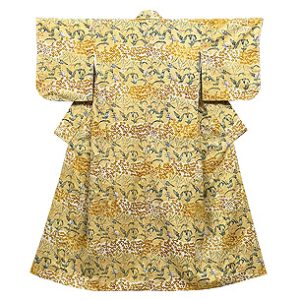

赤紫の大きな梅紋の羽織

可愛くてモダンな気軽のお召しいただける羽織です。

22,000円 26-01-04 身丈:2尺5寸(95㌢)裄:1尺7寸(64.6㌢)袖丈:1尺3寸(49㌢)

梅柄の帯を2本

薄クリームの繻子地に観世水を織り出し、きれいな水色の枝に、赤、ピンク、白の梅の花を刺繍したやさしい愛らしい帯です。

20,000円

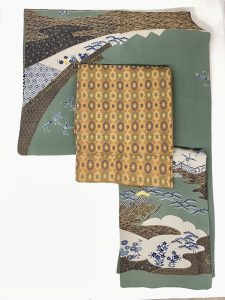

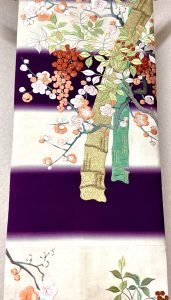

竹梅南天文様綴れに刺繍の名古屋帯

硬い綴れに豪華な刺繍を施した素敵な帯。紫の横段も重くならず締めやすく作られています。春のお出かけやお集まりに華やかさを添える帯です。

120,000円 26–01-17 長さ:9尺9寸(376.2㌢) 巾:8寸(30.4㌢)

刺繍半襟と梅の珊瑚の帯留

襟元を華やかに彩る刺繍半襟3点。お着物に合わせてどうぞ。

帯留は小ぶりなコーラルピンクの梅の花。カジュアルな装いにも華やかさを添えます。

半襟:左から8,800円 11,000円 11,000円 帯留:17,000円+税